人文学部

国際文化学科

Seigakuin University

2026年4月、「欧米文化学科」は「国際文化学科」へ。

聖学院大学人文学部欧米文化学科は、1992年の設立以来、ヨーロッパとアメリカの思想・文化・言語を軸に教育・研究を行ってきました。

グローバル化が進む現代、日本における「欧米文化」の捉え方も大きく変化しました。そこで、社会の変化へ対応とこれまで続けてきた学びを拡充に応じて学科名を「国際文化学科」へ変更します。

国際社会で活躍できる人材の育成のため、これからも国際的な視野を持ち、多文化共生社会に貢献できる力を養う学びを提供してまいります。

- 学びの内容や教育方針、カリキュラム、資格課程に変更はありません。

Feature

国際文化学科の学びの特色

国際化する社会の中で、多様な文化を理解し、主体的なコミュニケーション力を育む

国際化が進む現代社会において、異なる文化的背景を持つ人々との協働はますます重要になっています。

語学とともに、多様な文化を学ぶことで、複雑な社会の中で自ら考え、解決に向かうコミュニケーション力を養います。

学びのポイント

POINT

#01

国際的な対話力・多文化共生力を身に付ける

背景の異なる文化を理解するための知識や倫j理、対話のスキルを身に付けます。

また留学生とともに行う授業を通じ、お互いの考えや価値観を尊重し、国境を越えた対話や協働する力を身に付けます。

POINT

#02

少人数の語学教育

少人数のレベル別授業で、基礎からしっかりと学ぶことができます。英語に自信がない方でも安心して臨める環境を整えています。英語強化プログラムは、留学や就職などの具体的な目標に合わせて個別にカスタマイズできるので、着実にレベルアップが可能です。

POINT

#03

社会課題に主体的に向き合う

少人数の対話型の授業で、主体的に自分の考えを発信できる力を身に付けます。国内外の様々な研修や体験型授業を通じて、世界の出来事を「じぶん事」として捉え、問題解決に向かう力を育成します。

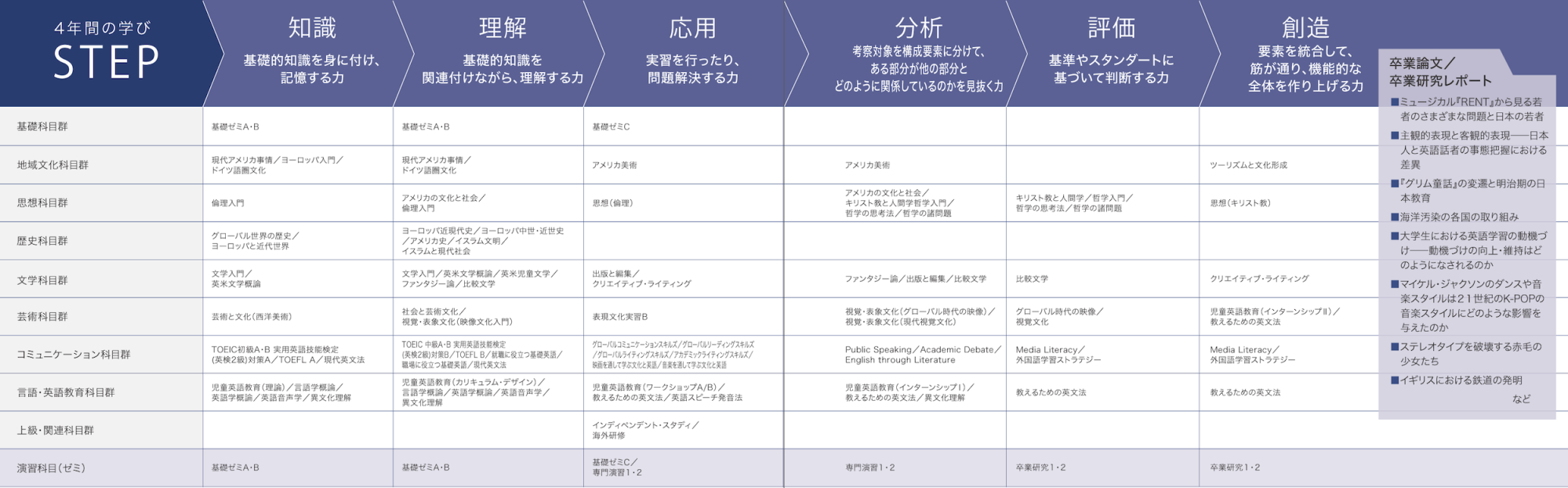

4年間の充実のカリキュラム

Seminar

学び合うゼミナール

外国語教育

対話を繰り返し、自身だけでなく

他者の視野も広げています

授業中も授業後も、下神さんは頻繁に質問をする学生です。わからない部分を率直に尋ね、ほかの学生と私のより良いコミュニケーションにも貢献してくれています。私のゼミには各国からの留学生が多いのですが、彼らと違い、日本人学生は国際的な問題を「じぶん事」として捉えていません。もっと想像力を働かせ、身近な出来事が国際問題につながっていることに気づき、それを深く考えることで世界が少しずつ変わることを知ってほしいです。

【学びのテーマ例】

言語習得のメカニズム/学習意欲のあり方/教室環境の影響/自律学習/AIと言語教育/教育へ文化の影響/デジタルVSアナログ/ラーニングスタイル

【ゼミで身に付く力】

自分独自の学びの条件を洗い出し、これまでの「成功」と「失敗」をはっきり定義し、今後効率よく外国語習得をするため、または指導者として外国語を教えるためにどうしたらいいかというスキルを身に付ける。

Robert Rowland 准教授

英米・英語圏文学/第二言語による詩の読解/言語学/シャドウイング/語彙習得/読解力

学び紹介

人文学部国際文化学科の学びを動画でご紹介します。

ひと足先に、学科の学びの特色を覗いてみましょう。

Information

学科関連情報

CAREER

国際文化学科でひらける未来

将来活躍が期待される分野

- 外資系企業

- 語学教師

- ホテル・観光業

- エアライン業界

- 貿易商社

- 旅行会社

- マスコミ・メディア

- 中学校教諭(英語科)

- 高校教諭(英語科)

目指せる資格

- 高等学校教諭一種免許状(英語)

- 中学校教諭一種免許状(英語)

- 小学校英語指導者資格 ※1

- 登録日本語教員(国家資格) ※2

- 図書館司書資格(国家資格)

- 学校図書館司書教諭資格

- 社会教育主事任用資格

- 社会福祉主事任用資格

- 1:小学校英語教育推進協議会(J-SHINE)認定資格

- 2:日本語教員試験における基礎試験免除。条件によって取得可能。登録日本語教員養成機関登録申請中。