心理福祉学科のカリキュラムの特徴

心理学×福祉学 人と社会を理解し、「共に生きる」。

例えば、親子が抱える問題――不登校、非行、家族の介護などの要因は、さまざまな要素が複雑にからみ合っています。

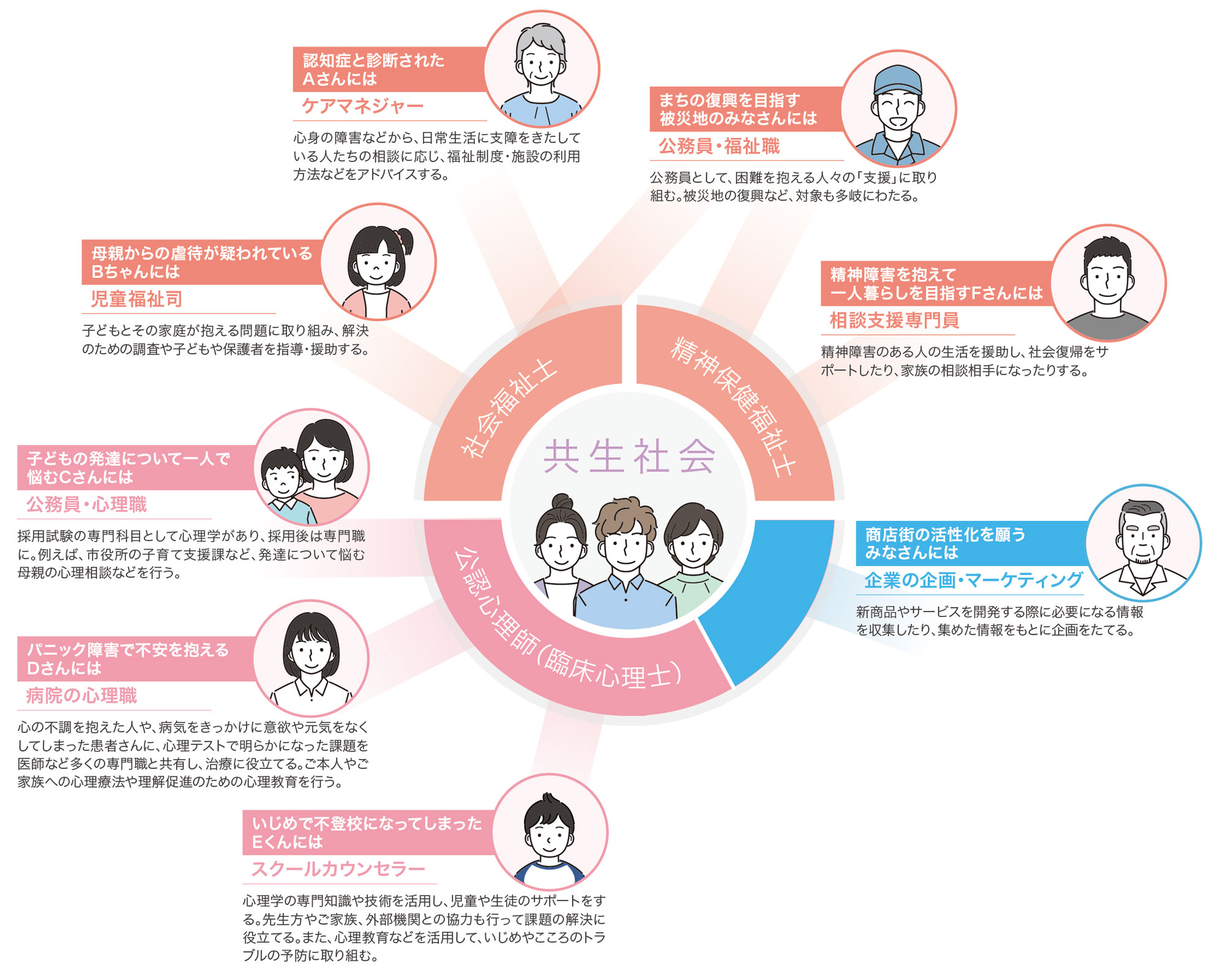

人の心を理解する心理学と、社会福祉の制度やあり方を考える福祉学のどちらも学ぶことで、複雑な社会課題を解決する力がつき、多方面で活躍できる可能性が広がります。

心理×福祉の両方を学ぶから、職業選択の可能性が広がる

心理福祉学科では、心理学と福祉学の両方を学ぶことで、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師(臨床心理士)などの専門職として働く際に大いに役立ちます。

さらに、人を深く理解する学びは、一般職においても、人と接したり、商品やサービスを提供したりする場面で大きな強みになります。

心理や福祉の仕事に関連付けて、専門性を高める

心理と福祉に関わる仕事は、両者を関連付けた対応が必要です。

卒業生も、専門職や公務員、一般企業などで二つの学びを活かしながら活躍しています。

卒業生の声病院の心理職×福祉の知識

クライエントの生活支援では福祉分野との連携が欠かせません。

カウンセリングや心療内科に抵抗がある方もまだ多いので、将来は、福祉の知識も活かしながら、地域の方が気軽に利用できるような心のサポートを整えていければと考えています。

卒業生の声公務員・福祉職×心理の知識

精神保健福祉士と社会福祉士の資格を取り、公務員として地域の方の相談対応をしています。

福祉の授業で学んだ面接技法や“この行動はどんな気持ちを反映しているのか”の心理の知識は、相談で役立っています。

資格取得に向けた手厚い支援

心理や福祉の専門職に就くため、資格取得を希望する学生に向けたサポート体制を整えています。

社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持ち、現場経験が豊富な教職員が国家試験対策や実習を支援します。

心理職を目指す(公認心理師、認定心理士)

実験実習・心理的アセスメント

心理学に関する実験をグループで行い収集したデータを分析する方法を身につけ、心理テストを実際に体験しながら、サポートを必要としている人の課題を知る心理的アセスメントについて学び、総合的な理解を深めます。

心理実習・演習

演習では公認心理師としての現場実習で求められる基本的なスキルを体験しながら身につけます。

実習では、医療・教育・司法・福祉などさまざまな分野で求められる心理職の役割について事前学習するとともに、実習で体験したことを振り返ります。

福祉職を目指す(社会福祉士、精神保健福祉士)

演習

高齢や障害などにより、生活の困りごとを抱えている人々が自分らしい生活をできるように援助するための技術を学びます。

困りごとによって、援助の方法は異なります。学生同士のロールプレイを通じて、援助を受ける立場を経験することも重要な学びとなります。

現場実習

社会福祉士を目指す学生は3年次に、精神保健福祉士を目指す学生は4年次に福祉施設などで現場実習を行います。

利用者とのコミュニケーションを通じて、各職種の役割を理解し、支援のあり方や他職種との連携を学びます。

心理福祉学科オリジナルプログラム海外心理福祉研修 in フィンランド

フィンランド研修では、現地の小学校で多文化共生を重視した授業や、メンタルヘルス協会、刑務所などを見学。日本では得られない新しい福祉の視点を養える貴重な機会です。ヘルシンキ大聖堂や図書館なども見学し、“福祉国家”フィンランドを形成した歴史・文化も学びます。