NEWS

お知らせ

【学生による活動レポート】熊本での流域治水について学ぶスタディツアーに参加しました!

本学の政治経済学部政治経済学科3年生の野沢太輝さんが、1月27日(土)〜28日(日)に熊本県人吉市球磨川流域で行われた「緑の流域治水スタディツアー」に参加しました。ツアーでは、「緑の流域治水」の考え方や雨庭や田んぼダムの技術、豊かな自然の保全などについて学びました。

本レポートは、野沢さんがツアーの内容や感想をまとめてくださった活動レポートです。

活動レポート

ツアーの概要

1日目は、ワークショップ会場の近くにある神社と水害による被害を受けた旅館に行きました。神社近くには3.8メートルの位置まで浸水したという印がされていて、当時の被害の大きさを感じることができました。旅館は地下の部分が写真館になっていて、衝撃的な写真がいくつも並んでいました。

またワークショップでは、「住み続けたい街とは?」というテーマで5人~6人の年齢層の異なるグループを作り、ポストイットを使ったディスカッションを行いました。自分とは異なる価値観を共有することで、内容のあるものになったと考えています。

ワークショップで意見を共有する野沢さん

2日目は視察ということでいくつかの場所をまわりました。

①OECM*1(瀬戸堤自然生態園)

宿からすぐ近くのところにある瀬戸堤自然生態園では、放置された、使われなくなった田んぼなどを利用し、生物多様性の保全活動を行う環境作りが行われていました。

- 1. OECMとは、「Other Effective area based Conservation Measures」の略で、国立公園等の保護地域以外で生物多様性保全に資する区域のこと。

使われなくなった田んぼを生物多様性の保全活動の環境へ

②雨庭、田んぼダム(熊本県立南稜高校)

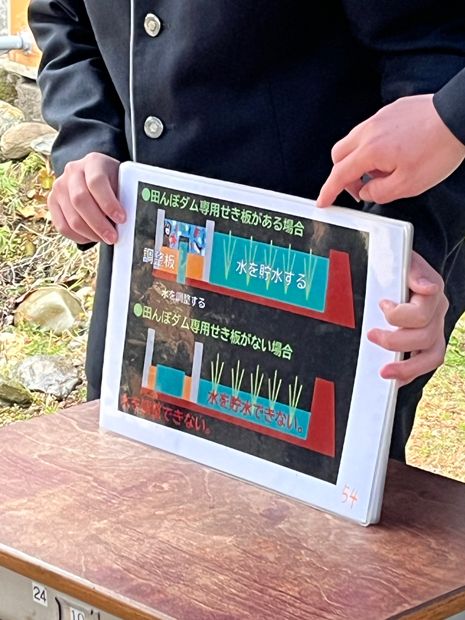

今回のスタディツアーに参加するまで言葉すら知らなかった「雨庭(あめにわ)*2」と田んぼダムについて、熊本県立南稜高校の生徒の皆さんから説明をしていただきました。写真を使った説明や、細かく再現された模型はとてもわかりやすく、生徒の皆さんが水害対策に真剣に向き合い、取り組んでいる姿勢が伝わってきました。

- 2. 雨庭とは、屋根などに降った雨水を下水道に直接放流することなく一時的に貯留し、ゆっくりと地中に浸透させる構造を持った植栽空間。

高校生による模型を使った雨庭の説明の様子

田んぼダムについてのプレゼン

③庭園砂防(ビハ公園)

ここでは、川の水の勢いにより地面が削られ、根本部分がむき出し状態になっている杉の木がありました。この場合、倒木のおそれがあるため、次に同じような水害が起きたとき、生活地域に二次被害を引き起こしてしまう可能性があるという危険な場所でした。

根本部分が見えてしまっている木

④市民参加型IoT(球磨村神瀬地区)

豪雨災害時に避難所になったお寺に行き、神瀬地区が水浸した当時の様子を残した写真を見ました。川の氾濫ではなく、津波がきたのではないかと思ってしまうほど被害はひどく、家の1階部分は完全に浸水していました。また、小型のカメラを利用して川の水位や道路の浸水状況をスマホでも確認できるという水害対策が行われていました。

学内の報告会で発表する野沢さん

ツアーに参加した感想

今回スタディツアーに参加してみて、本当によかったと思っています。

はじめは不安な気持ちもありましたが、関東学院大学の学生さんたちと楽しく2日間を過ごすことができました。

また、自分の目で見て肌で感じることの大切さを改めて実感しましたし、実際に行ってみないと味わえない体験ができ、貴重なお話も聞けたと思っています。

知らないということは損なことなのだと考えさせられました。

本当にありがとうございました。

- HOME

- 関連機関・組織

- サステイナビリティセンター

- サステイナビリティセンターお知らせ

- 【学生による活動レポート】熊本での流域治水について学ぶスタディツアーに参加しました!