NEWS

お知らせ

子ども教育学科

児童文化はいつも子ども主体(子ども教育学科:田澤薫教授)

子ども教育学科の「児童文化論」

児童文化は、子どもがつくる文化、大人が子どもに提供する文化、子どもと大人がともにつくる文化…、いろいろあります。

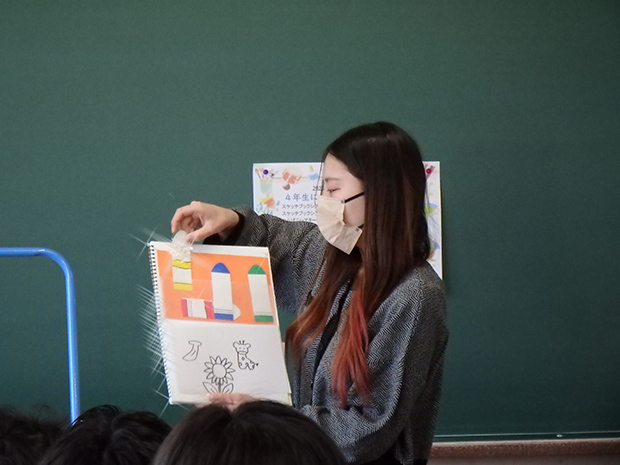

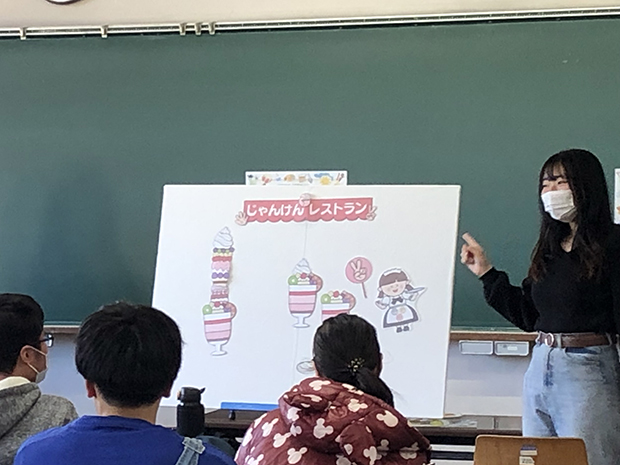

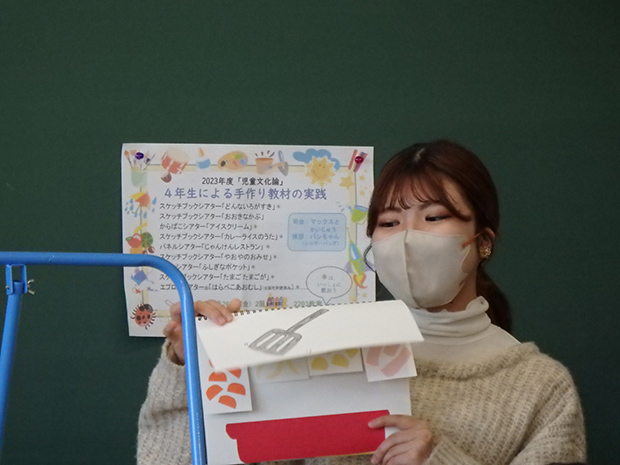

子ども教育学科では1年生の秋学期に「児童文化論」が必修科目としておかれ、全員で児童文化を理論と実践から学びます。今年度、その最終回には保育士課程の4年生が「手作り保育教材の実践」にきてくれました。

保育教材は「大人が子どもに提供する文化財」です。でも…、4年生は、実に楽しそうに フロアの私たちを誘い…、気付いたら、フロアの全員が すっかり楽しくなって自分から参加していました。

インフルエンザが蔓延している試験期間中にて、全員マスク越しでしたが、実践者も、司会者も、観ている人たちも一緒にうたって、楽しかったです。

そうです。「大人が子どもに提供する」場合も、楽しい!と感じて参加するかどうかは 子どもの主体性に任されているのです。「子ども主体」ということの意味が、ものすごくよくわかる実践でした。

4年生の皆さま、ありがとうございました。

写真で見る、当日の様子