東北ボランティアスタディツアーとは

聖学院大学は2011年3月11日に起きた「東日本大震災」において、発災直後から復興活動を行っています。 発災から10年以上を経て復興は進んでいる一方で、家族や身近な人々を亡くした方々の心の復興や、“人が住めない地域”となった地域のコミュニティ再生には、なお多くの時間がかかります。 震災を学び、自分たちにできることを考え、実践する2泊3日のボランティアツアー(2025年2月15日~17日)を実施しました。 なお、実施にあたり公益財団法人日本財団ボランティアセンターに共催いただきました。

災害や東北を“自分事”に

本ツアーは、①震災を学ぶプログラム、②連携団体との実践プログラム、③東北の魅力発見プログラム、で構成されています。

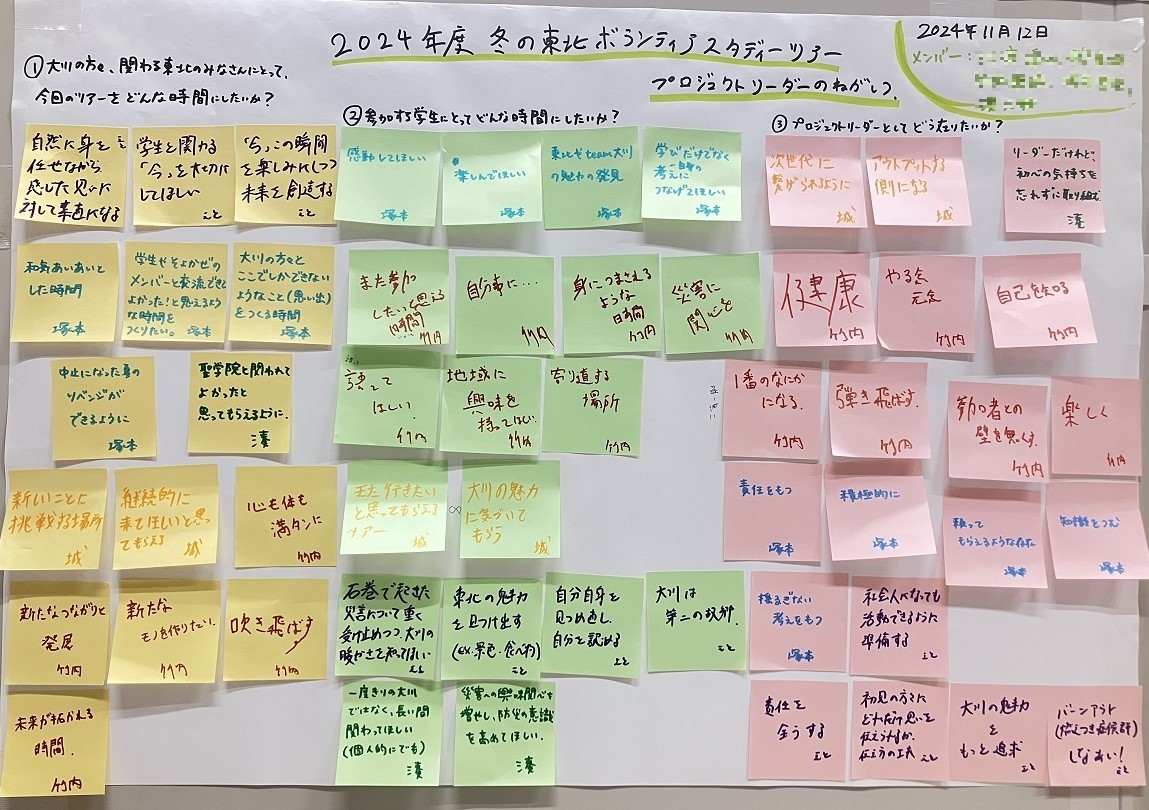

「プロジェクトリーダーの願い」のシェアボード

そして、有志の学生(プロジェクトリーダー)とボランティア活動支援センターが共に企画しています。

プロジェクトリーダー一人一人が「ツアーに込めたい願い」を出し合い、打ち合わせを重ね、願いに沿うようプログラムをつくります。

「石巻で起きた出来事を受け止めつつ、土地の温かさを知ってほしい」、「自分自身を見つめ直し、自分を認める時間にしたい」などの願いから、現地の方々からお話を聞き、何を感じ考えたか意見交換する時間を組み込みました。

2018年から継続して訪れているのが『石巻市震災遺構大川小学校』です。これまで、その卒業生らが立ち上げた『Team大川ー未来を拓くネットワークー』と連携してきましたが、彼らは今新たな交流拠点創りをはじめています。

今回のツアーでは、「場所はあるけど座ってゆっくり語れる場がない」という課題から、継続して活動している学生の提案で“椅子づくり”を行いました。

Team大川のみなさんも加わり、和気あいあいとした時間を過ごしました。

- PROFILETeam大川ー未来を拓くネットワークー

宮城県石巻市にある大川小学校では、震災による津波で、当時小学校に通っていた児童74名、教職員10名の尊い命が失われました。

「二度と繰り返さない」「子どもたちの命を真ん中にする」ことを伝えるため震災遺構となった大川小学校のある地域は、現在では災害危険区域に指定され住むことができません。大川小学校の卒業生らが立ち上げた『Team大川ー未来を拓くネットワークー』は、災害危険区域となった自分たちが育ったふるさとに、再び人が集い、安心して語り合える交流拠点を創ろうとしています。

参加学生の感想

・今回のツアーを通じて、震災の記憶を風化させず、次世代へ伝えていくことの大切さを改めて実感し、復興とは「支援する側とされる側」という関係ではなく、「共に考え、共に歩むこと」だと気づくことができました。ツアーの内容がとても充実していて、被災地の方々と直接お話しできたことは、何よりも大きな学びでした。

・(意見交換会では)自分には思いつかないような意見が沢山あり良かったです。また、その意見は大川だけでなく、自分たちの地域にも生かせるのではないかと考えました。

当日の様子

『雄勝ローズファクトリーガーデン』にて、復興の歩みのお話と防災学習

雄勝町の海岸線を囲うように建設された巨大防潮堤に壁画が描かれている『海岸線の美術館』を見学

椅子づくりを主導した学生団体そよかぜのメンバーである他大学生や卒業生も現地合流しました

震災で多くのものを失った子どもたちの、「心の復興」についてのお話し

震災前の大川小学校の思いでを語るTeam大川のみなさん

感じたこと、考えたこと、これから取り組みたいことについて意見交換会

チームごとに協力して作った椅子の裏には、自分たちのサインを書きました

制作した椅子はTeam大川に贈呈しました

『塩釜水産物仲卸市場』にて、新鮮な海の幸をいただきます!

- HOME

- 「今」を伝える聖学院大学ダイジェストSESSION

- 未来がひらかれる時間──東北ボランティアスタディツアー